情報が溢れているこの時代、ブログは「発見されて」こそ価値があります。

初心者がブログで成果を出すには、「見つけてもらえる記事構成」が何より重要です。

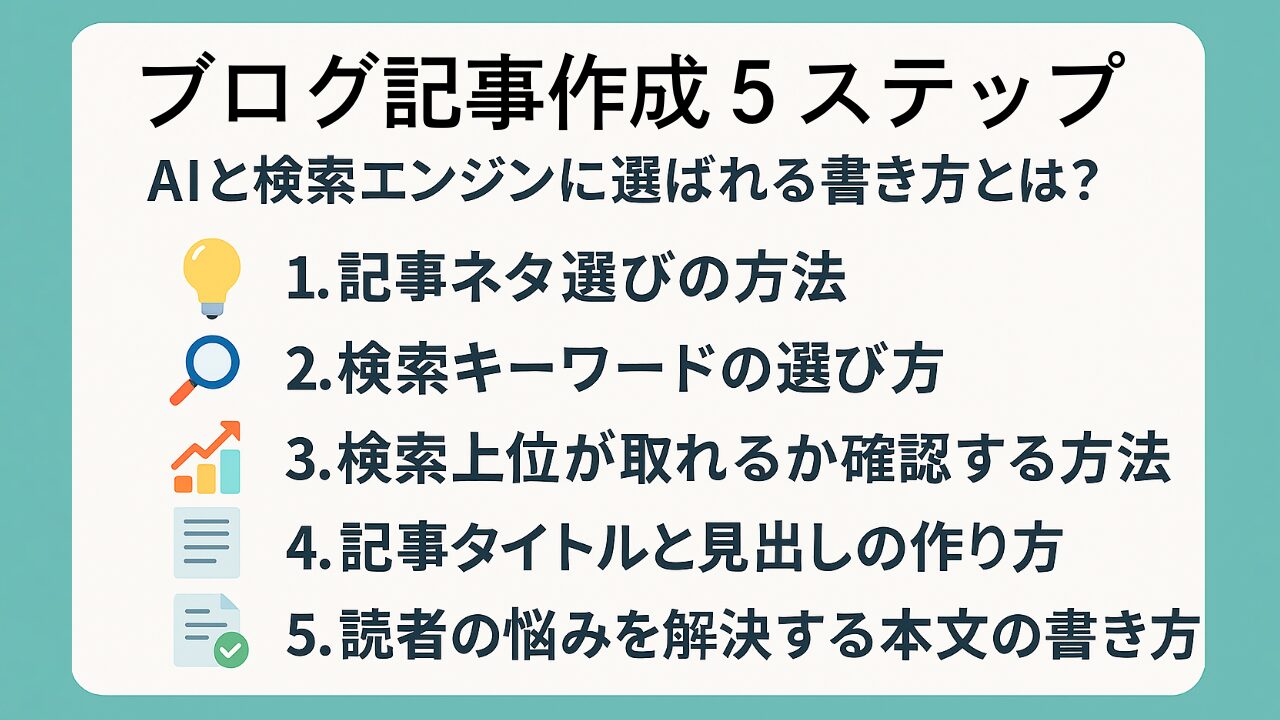

この記事では、検索エンジンはもちろん、AIアシスタント(Copilot、Geminiなど)にも選ばれやすいLLMOを意識したブログ記事の5ステップを解説します。

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、生成AI時代における新しいコンテンツ最適化戦略で、従来のSEOとは異なるアプローチが求められます。

この記事を見つけてくれた方はタイトルのような悩みをもった方でもあると思いますので、この記事が参考になれば幸いです。

LLMOとは?

LLMO(大規模言語モデル最適化)とは、ChatGPTやGemini、Perplexityなどの生成AIがユーザーの質問に回答する際に、自社のWebサイトやコンテンツが引用・参照されるように最適化する施策です。

例:「おすすめのブログ収益化方法は?」という質問に対して、AIがKojiさんのブログ記事を引用するような状態を目指します。

🔍 SEOとLLMOの違い

| 項目 | SEO | LLMO |

|---|---|---|

| 対象 | 検索エンジン(Googleなど) | 生成AI(ChatGPT、Geminiなど) |

| 目的 | 検索結果で上位表示 | AIの回答に引用・参照される |

| 成果指標 | 検索順位、CTR、PVなど | AI回答内での引用数、指名検索数の増加など |

| 流入経路 | 検索結果ページ | AIの回答ボックスやチャット画面 |

STEP1|記事ネタ選びの方法:悩み=需要を見つける

まず最初に取り組むべきは「誰のどんな悩みを解決する記事にするか?」という視点でネタを考えることです。

「検索される=誰かが知りたい情報がそこにある」、ということを考えてください。

つまり、需要があるところにアクセスが生まれます。

- SNS:

Xや Instagramの検索バーでトレンドワードを探す - Q&Aサイト:

Yahoo!知恵袋、Quora、OKwaveなどで繰り返し出現する質問や、悩みのキーワードをチェック - Google検索:

「サジェスト(検索候補)」や「関連キーワード」を確認

ネタの選定基準は、以下の2つを基準にしてください。

- 毎月安定して検索されているか(ロングテール性)

- 競合が多すぎないか、または差別化できるか

💡 LLMO最適化Point:

「○○とは」「○○できない」「○○する方法」など、AIがFAQ的に拾いやすい文脈を含むネタを選ぶ。

STEP2|検索キーワードの選び方:SEOと共起語を意識

記事を書く前に、狙う検索キーワードを決めることが重要です。

ユーザーが使う言葉と、自分の伝えたい内容を一致させることがSEO対策の基本です。

- ラッコキーワードやUbersuggestで関連KWを抽出

- メインKW+サブKW構成(例:「ブログ 記事ネタ 初心者」)

- 共起語(例:「PV」「AdSense」「SEO対策」など)も文中に自然に含める

💡 LLMO最適化Point:

H2・H3見出しや冒頭にキーワードを自然に配置。

特に定義語(「とは」)との組み合わせはAIに拾われやすい。

STEP3|検索上位のチェック方法:競合から学び、差別化する

検索結果で上位表示されている記事には、「GoogleやAIに好かれる型」が含まれていることが多いです。

まずは検索上位結果を真似し、そこからどう差別化できるかを考えるのが王道です。

- 検索上位10記事をざっと確認し、構成・タイトル・表現の共通点を分析

- 差別化ポイントを2~3つ決める(例:図解を多用/ステップ制にする/失敗談を入れる)

💡 LLMO最適化Point:

競合との差別化がはっきりしていると、AIは「より独自性のある情報」として評価しやすい傾向あり。

STEP4|記事タイトルと見出し(構成)の作り方:スキャンしやすく整える

どれだけ中身が良くても、タイトルでスルーされては意味がありません。

SEOとクリック率の両立を意識したタイトル&構造に仕上げましょう。

- タイトルはメインKWを前にして【読者の利益】【検索KW】【数字】の3要素で作成

(例:「初心者向け|月1万PVを目指すブログの始め方5ステップ」) - 見出し構成はH2→H3で整理し、箇条書きや表を活用して視認性UP

- FAQ型構成も◎(例:「Q.ブログ初心者におすすめのテーマは?」)

💡 LLMO最適化Point:

構造化が整っている記事はAIに強く、要約や引用されやすくなる(“ピックアップ情報”にされる確率もUP)

STEP5|読者の疑問を解決する本文の書き方:体験+具体例で信頼感を

見出し通りの内容が本文にしっかり書かれているか、読者が次に知りたいことが自然に導かれる構成になっているかが信頼感につながります。

- 読者の検索意図に先回りして回答を提示(例:「●●が分からない方へ → この手順を試してみてください」)

- 自身の実体験や失敗例を含めるとリアリティ&信頼度UP

- 「画像」「箇条書き」「比較表」なども活用し、読みやすさを重視

💡 LLMO最適化Point:「質問→結論→理由→具体例→まとめ」という型で書くと、AIがセクションごとに情報を抽出しやすくなる。

まとめ:LLMO時代のブログは「構造と意図」で差がつく

初心者のうちから「どのように発見されたいか?」を意識することで、AI時代においても継続的なアクセスと収益化が可能になります。

今回の5ステップを自分のスタイルに落とし込み、検索上位&AI引用を狙っていきましょう。

これからのブログは、ただ書くだけでは届きません。

「読者は誰か?」

「どんな言葉で検索するか?」

「どんな構造ならAIが理解しやすいか?」

をセットで考えることが、継続的なアクセス獲得のカギになります。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

ではまたね〜。