「ブログを始めたけど、何を書けばいいかわからない…」

そんな悩みを持つブログ初心者の皆さんにとって、AI を使った記事作成はとても心強い味方です。

AI にテーマを投げかけると即座に回答してくれるので楽チンではありますが、その反面、間違った内容が含まれている可能性があります。

実際に、記事構成を考えてくれる面では人間よりも優秀ですが、正確さにはまだ欠けます。

そのため、AI に頼りきっていると、「この記事はAIが書いたんじゃない?」と思われてしまう場合があります。

この記事では、AI を上手に活用しつつ、読者に読んでもらえるために必要なポイントと、Google が AI らしくない記事として評価する具体的な5つのポイントを深掘りして解説します。

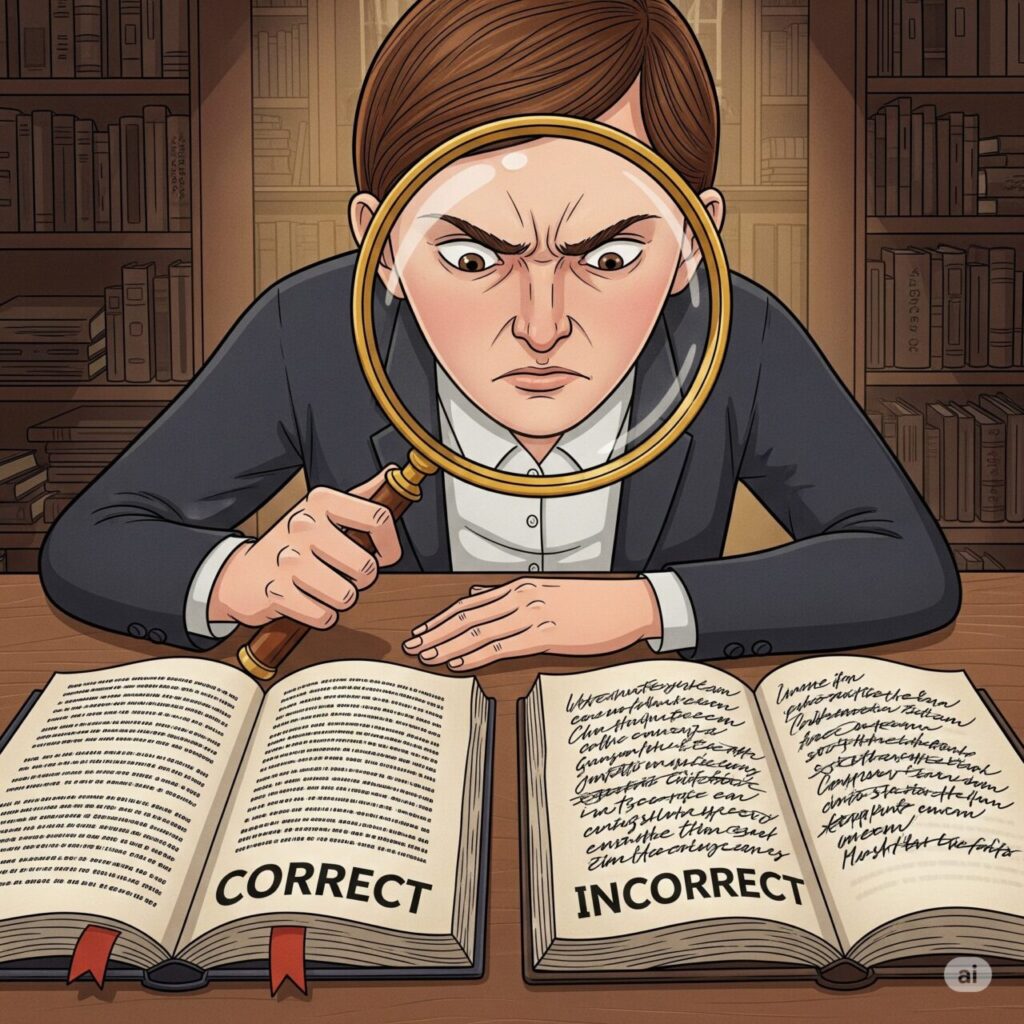

Point:1 情報の正確性に責任を持つ

AI は膨大なデータから学習して情報を要約してくれますが、その情報が常に正しいとは限りません。

特に、医療や金融など、人々の生活に直結する分野の記事では、誤った情報が大きな問題を引き起こす可能性もあり、Googleが評価するE-E-A-Tの重要なポイントです。

そのため、AIが書いた記事は、あくまで「下書き」として考えましょう。

公開する前には、必ず信頼できる情報源(公的機関のウェブサイト、専門家の論文など)や、ご自身で体験した事実や評価などと合わせて文章にすることが望ましいです。

たとえ AI が生成した文章であっても、記事に対する最終的な責任はあなたにあります。

読者からの信頼を失わないためにも、「この記事は私が責任を持って書いた」と言い切れるくらいのプライドを持つことが大切です。

以下は、Googleの「General Guidelines」の中の、「3.4 E-E-A-Tに関するガイドライン」から要約したものですが、4つ目の信頼性(Trustworthiness)の部分を意識してください。

引用先:https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/ja//searchqualityevaluatorguidelines.pdfより

- Experience(経験):

コンテンツ作成者が、そのトピックに関して必要な直接的な経験や実体験をどの程度持っているかが評価されます。豊富な経験を持つ人が作成すれば信頼でき、目的を十分に達成できます。

例えば、- 実際に商品を使用したことがある人による商品レビューと、使用していない人による「レビュー」、どちらを信頼しますか?

- Expertise(専門性):

コンテンツ作成者がそのトピックに関して必要な知識やスキルをどの程度持っているか評価されます。トピックによって、信頼できるために必要な専門知識のレベルや種類は異なります。

例えば、- 熟練した電気技師による住宅の電気配線に関するアドバイスと、電気配線の知識がないアンティーク住宅愛好家によるアドバイス、どちらを信頼しますか?

- Authoritativeness(権威性):

コンテンツ作成者またはウェブサイトが、そのトピックに関する頼りになる情報源としてどの程度知られているか評価されます。ほとんどのトピックには、公式で権威のあるウェブサイトやコンテンツ作成者がいませんが、存在する場合は、そのウェブサイトやコンテンツ作成者が最も信頼できる情報源となることがよくあります。

例えば、- ソーシャルメディア上の地元企業のプロフィールページは、現在販売されている商品に関する信頼できる情報源となるかもしれません。パスポート取得に関する政府の公式ページは、パスポート更新に関する唯一無二の公式で権威のある情報源です。

- Trustworthiness(信頼性):

ページがどの程度正確で、誠実で、安全で、信頼できるかを検討してください。必要な信頼度の種類と量はページによって異なります。

例えば、- オンラインストアには、安全なオンライン決済システムと信頼できるカスタマーサービスが必要です。

- 商品レビューは誠実で、他の人が十分な情報に基づいて購入決定を下せるように書かれている必要があります(商品を売るためだけに書かれているのではありません)。

- 明確なYMYLトピックに関する情報ページは、人々や社会に害を及ぼさないよう、正確でなければなりません。

- YMYLではないトピックに関するソーシャルメディアの投稿は、投稿の目的が視聴者を楽しませることであり、投稿内容が害を及ぼすリスクがない場合は、高い信頼度を必要としない場合があります。

Point:2 著作権や産業財産権を守る

ブログ運営での注意点として、「著作権に注意」というを見かけますが、実は著作権だけでなく産業財産権(特に商標)にも注意が必要です。

音楽には著作権があるように、文章やイラスト・ロゴマークにも著作権や産業財産権があります。

著作権と産業財産権はどちらも知的財産権の一種ですが、保護対象や権利の手続きに違いがあります。

- 著作権:

音楽・イラスト・文書・写真などの有形・無形を問わず、思想や感情を表現した「創作物」を保護する権利です。

著作権は文化庁の管轄で、最初に作られた時点で自動的に権利が発生します。

AI は、学習データに含まれる既存の著作物に似た表現を生成することがあり、無意識のうちに著作権を侵害してしまうリスクがあります。 - 産業財産権:

特許、実用新案、商標、意匠など、主に産業の発展を目的とした技術やデザインなどを保護する権利です。

産業財産権は特許庁の管轄で、新規性・進歩性・創作非容易性などについて特許庁の審査請求を受ける必要があり、独自のものと認められた結果、登録されて初めて権利が発生します。

AI が生成したコンテンツが、他社の商標(ロゴや商品名)や特許(特定の技術)を無断で使用してしまう可能性もゼロではありません。

しっかりとした著作物には、

「Copyright © 2024-2025 □□□□ Inc.」や、

「Copyright © 2025 □□□□ Co., Ltd. All Rights Reserved.」、

などの表記が入っているアレです。

また、産業財産権が登録されている商品やロゴマークには、

「PAT.」・「特許出願済」や、

「登録商標第○○○○○○号」、「○○○®」、「○○○TM」や、

「登録意匠第○○○○○○号」、

などの表示がされています。

AI が生成する文章や画像は私たちと同じように過去に見聞きした知識から学習した結果を反映していますので、意図せずに他人の作品を盗用してしまうリスクがあるため注意が必要です。

例えば、AI に「牛乳を入れる容器をデザインして」と指示した結果、あの有名なヤクルトの瓶のデザイン*に酷似していたら、産業財産権(立体商標)の侵害になる可能性があります。

*:商標登録番号:第4182141号

AIで生成した画像を使う際は、利用規約をしっかり確認して商用利用が可能であるか、文章を他サイトから引用するときは必ず出典を明記するなど、基本的なルールを守ることがあなた自身のブログを守ることにつながります。

Point:3 個性となる「体験」を表現する

AI が書いた文章は、どこか無機質で当たり障りのない表現になりがちで、「美味しかったです」という表現はまるで国語の教科書のようです。

「一口食べると、まるで初恋のような甘酸っぱさが口いっぱいに広がった」というように、あなたの気持ちを素直に表現することが「AIっぽさ」をなくす秘訣です。

ブログの魅力は、その書き手の個性や体験談にあります。

日本語は世界一曖昧な言語と言われており、国語の授業で習った文法通りに書かなくても、なんとなく意味が通じる文章を書けてしまいますが、それが個性でもあります。

AIに骨子となる文章を作らせた後で自分が読者となって読み返した時に、「私ならこの表現はしないかな〜」とか、「ここは注意が必要なポイントだから、もう少し詳しく説明を書かないと分からないかも」というように、自分が試した時に感じた体験談や表現にしてみましょう。

Google が評価する「E-E-A-T」の最初のEである、あなたの経験(Experience)が読者の共感を呼び、サイトのファンを増やしていく一番の武器になります。

AI が評価する LLMO を考えるとシンプルで、要点だけをまとめた書き方の方が良いかもしれませんが、サイトに訪問してくれるのは人間なので、最後は人間対人間で考えた方がいいかもしれません。

Point:4 読者の立場で考える

あなたは何のために検索しますか?

「あの商品を買いたい」

「こんなときはどうしたらいい?」

「○○へ行くための道順は?」

基本的に『検索』行動そのものが、ユーザーが何らかのアクションを起こす時の参考となるように、迷いや分からないことを解決するためではないでしょうか?

AIによる記事の作成は、キーワードを盛り込んだ文章作成をサポートしてくれますが、それだけで読者が「読みたい!」と思う記事になるわけではありません。

AIが提案するキーワードが含まれた記事が、「読んで納得するか?」「何を解決したくて検索するのか?」など、自分がその立場に立った時に役に立つかどうかを読み返してください。

例えば、「東京 出張」というキーワードで読者が検索しているときは、「リーズナブルな宿泊先を探している」「移動時間の早い方法を探している」など、キーワードの先にある一つ先のニーズが知りたいのかもしれません。

ユーザーの知りたいことは星の数ほどあり、みんなが同じ情報を知りたい訳ではありません。

しかし、ニッチなところばかり掘り下げていても見られることがなければ意味がありません。

検索されるキーワードとその先にある隠れたニーズを深掘りして記事に盛り込むことで、読者にとって価値のあるコンテンツになり、Googleからも価値のある記事として評価されるようになります。

Point:5 読者との「心の交流」を大切にする

ブログは情報発信の場ではありますが、読者からのコメントやSNSで反応してくれる時があります。

ブログはあなたと読者をつなぐ大切な接点でが、AIは「心の交流」まではしてくれません。

届いたコメントには、自分の言葉で丁寧に返信しましょう。

記事の最後に「この記事を読んで、どんな感想を持ちましたか?ぜひコメントで教えてください」といった一言を添えるだけでも、読者との距離はぐっと縮まります。

また、読者からのコメントや質問を頂けると、頑張ろうというモチベーションも高まります。

AIにはできない、温かみのあるコミュニケーションを意識することで、あなたのブログは単なる情報サイトではなく、「誰かの想いが詰まった場所」へと変わっていきます。

まとめ:AIは「優秀な相棒」、主役は「あなた」

AI はブログ運営を効率化し、あなたの可能性を広げてくれる優秀な相棒です。

しかし、AI を「記事の自動生成機」として使うだけでは、読者の心に響くコンテンツは生まれません。

情報の真偽を確かめるあなたの目や、著作権を尊重する誠実さ、そして何よりも、あなた自身の経験や感情を込めた言葉を盛り込むことで、あなたの記事になります。

この「人間らしさ」こそが、AI には決して真似できない人間の最大の強みです。

AI を優秀な相棒として使いこなし、主役であるあなたらしいブログを育てていきましょう。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

よかったらコメントで感想をいただけると励みになります。

ではまたね〜。